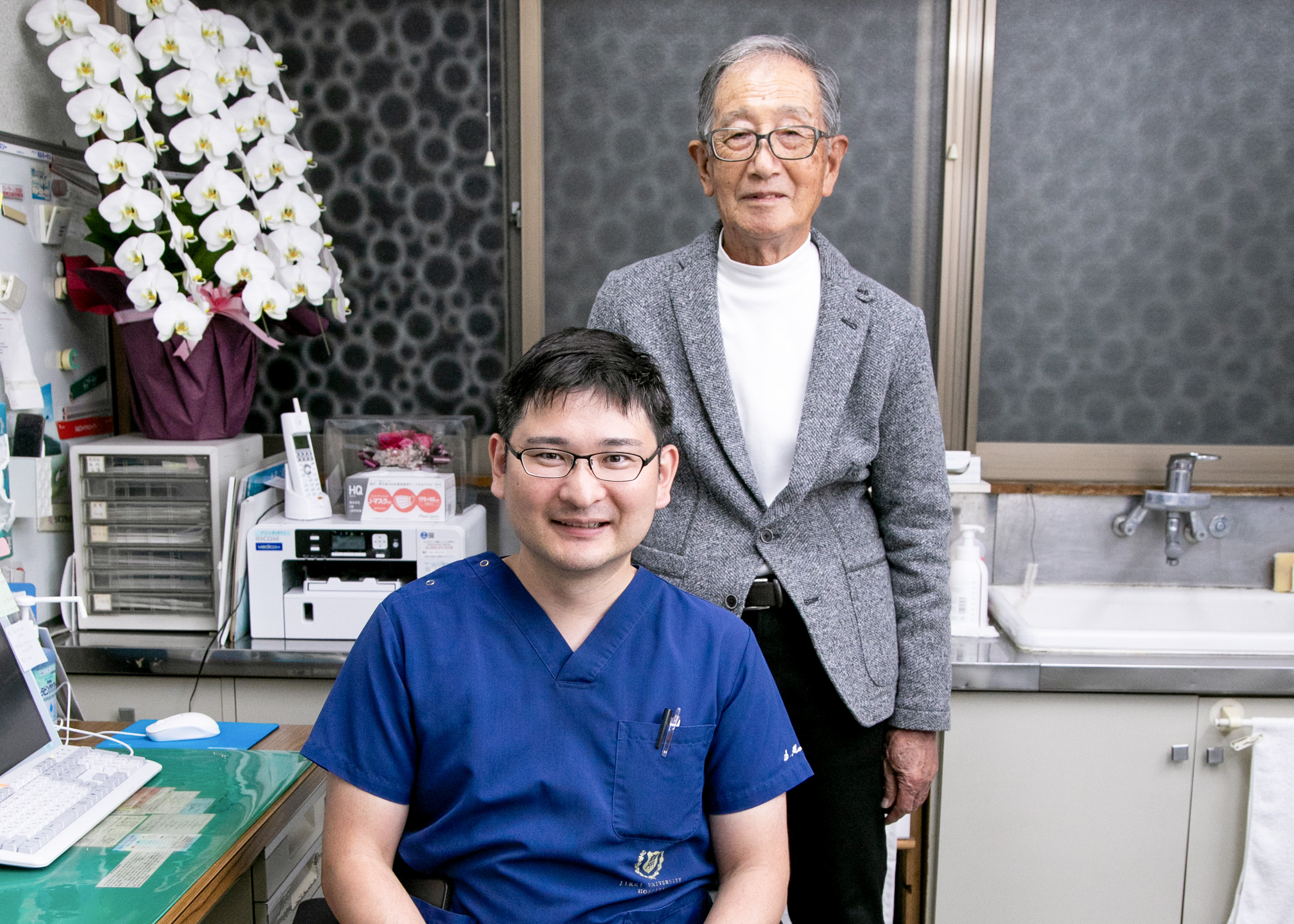

前院長の岡村雅生先生が「岡村内科医院」を開設したのが、いまから49年前の1976年。立地は平塚市の北西、北金目。公共交通機関の最寄りの駅は小田急線の「東海大学前」で、徒歩20分以上の距離に位置する。

平塚市は、かつて民間企業の調査で「買って住みたい街ランキング」2位となった人気のエリアで、一般には湘南海岸に面する、洗練された街並みを思い浮かべるが、北金目地区は閑静な住宅地で、いまなお農地が多く残る、のどかな景観だ。49年前の姿を思い浮かべようとすると、「どうしてここでクリニックを?」という素朴な疑問すら湧いてくる。

傘寿を疾うに越した岡村先生が引退を考えるのは自然の判断といえるが、当院の経営はいまもなお盤石で、高水準の患者数と利益が保たれている。それは、地域密着経営や住民からの厚い信頼という言葉を超え、地域機能を構成する社会資源として根差していることの証左といえそうだ。

「岡村内科医院」の承継者として手を挙げたのは、直前まで東京慈恵会医科大学の糖尿病・代謝・内分泌内科で腕を磨いてきた湊聡一郎先生だ。都心に居を構える湊先生だが、ローカルエリアで施設も老朽化した「岡村内科医院」に、開業したかったクリニックの理想像を見たという。事業承継だからこそ成し得た開業ともいえそうだ。

開業立地は高校時代の通学路

まず、前院長の岡村雅生先生からお聞きします。群馬大学医学部を卒業され、群馬県内の関連病院に勤務されてきた岡村先生が、一転、平塚市北金目での開業となった経緯からお聞かせください。

(岡村雅生先生)当時の群馬県の医療は、群馬大学が中心にあって、その卒業生が核となり運営されてきたように思いますが、大学や病院のポストの数は決まっているわけで、後輩医師に押し出されるように辞めていく先輩の姿を見てきました。私も卒業から10年経ち、生まれ故郷で開業しようと考えたわけです。

人通りの多い駅前立地ではなく、農地が多く残り、バスや車が日常の移動手段と思われる住宅地を選ばれた理由は何でしょうか。

クリニックの前の道路が高校時代の通学路だったのです。たまたま、地元の不動産業者から土地が売り出されているという情報があり、購入しました。周辺一帯は見渡す限りの農地です。その後、前職の理事長が退職金を持って来てくれたのですが、場所を見るなり、「こんな田んぼのなかじゃあ、そのうちに潰れるよ」と言われ、私は、「潰れたらまた病院に世話になるから、そのときは宜しく頼む」と(笑)。そんな会話を交わしたのを覚えています。

マーケティングよりも、地域への思い入れが優先だったわけですね。

ところが、平塚医師会の会員のなかに反対者がいて、当時の適正配置委員会から新規の開設は認められないと言われてしまったのです。別に医師会に入会する必要もないと割り切って開業したのですが、5~6年経って近くに小学校が新設されたことで、医師会から、「岡村先生、なんとか校医をお願いできないか」と打診されました。「そんな、そんな虫のいい話があるか」と多少憤慨する気持ちもあったのですが、グズグズ言わずにやってくれと(笑)、それで医師会入会を条件に引き受けたわけです。

地域連携を中枢に、当院ができることに全力を尽くす

先生の専門は消化器内科だったわけですが、当院で標榜しなかったのは、あえて専門性を打ち出さずに、内科全般を診ていこうというお考えからでしょうか。

消化器を専門科に標榜してレントゲンや内視鏡などをしていると、一人の患者さんへの対応時間が長くなり、待ち時間ばかりが増えることになります。田舎での開業のポイントは、患者さんに不自由な思いをさせずに、いかに効率よく回していくかだと思っています。最初は院内でレントゲンも撮っていたのですが、そのうちに全部紹介に出すようになりました。

連携先は多いのですか。

紹介の第一は平塚市民病院。ほかには、平塚共済病院、伊勢原協同病院、秦野赤十字病院、東海大学医学部附属病院でしょうか。大体、どこも同じくらいの距離にあるので、患者さんのご都合にお任せしていますし、紹介で嫌な思いをしたこともありません。そこは幸いでしたし、地域で医療を完結する仕組みが自然に形成されたように感じられます。

開業からの49年を振り返って、岡村先生が思い描いていた開業医像や提供する医療は実現できたと感じられますか。

どうだろう? 最初から強いコンセプトがあったわけではないのですが、私が診られる症状は、どんなときでも、すべて受け入れる。来てくれと言われたら、いつでも往診に対応する。ただし、少しでも難しいと判断したら、すぐに他院に紹介することが患者さんのためでもあるし、医療機関としてのリスク回避にもつながると考えました。患者さんからのクレームや医療トラブルを避けてきたことが、50年近く続けられた理由ではないでしょうか。

50年近くを経て、住民の入れ替わりなどもあったでしょうが、クリニックはいまだ高水準の売上・利益が維持されています。岡村先生は、経営数値についてどのように分析されていますか。

私が心掛けてきたのは、来院患者さんをそのときだけ診ればいいとは決して考えず、たとえば、2~3日経って少しでも心配がある患者さんには必ず電話を掛け、経過を聞くようにしてきたことです。患者さんにとっても、「先生が気にかけてくれていた」と感じるものでしょう。そうした気遣いの積み重ねが信頼関係の源なのだと思ってやってきました。熱の下がらない患者さんの自宅には、毎日通って様子を見に行っておりました。

患者さんのためだとわかっていても、なかなかやり続けられることではありませんね。

(湊聡一郎先生)私も岡村先生の診療の姿を見てきて、地域への眼差しの熱さをひしひしと感じました。

(岡村先生)我々にできることなんて、それしかないんです。最新の医療機器や、特殊な技術を持ち合わせているわけではありません。たとえば、当院で胃カメラを撮っても、紹介先でまた同じことをするのが、現在の医療システムなのです。だったら、過剰な検査をせず、患者さんの経過や評価を正しく伝えて、「精査をお願いします」と紹介した方が、受け入れてくれる先生もやりがいがあるだろうと考えました。

ご自身の引退と、第三者への事業承継準備は早くから始められていたのですか。

患者さんを大事にしたまま、引き継いでくれるいい先生が見つかれば、いつでもお願いしようと思っていました。以前に他の仲介会社を通じて、3人ほど候補者の手が挙がって面談したのですが折り合えませんでした。そんなに難しい条件など出していなかったのですがね。それでメディカルトリビューンに依頼したところ、レスポンス良く湊聡一郎先生という本当に素晴らしい先生をご紹介いただきました。2~3日前に近所の床屋に行ったのですが、「岡村先生は辞めちゃったけど、今度の先生は優しくて評判」だと聞きました。湊先生に引き継いでいただき、本当に良かったと思っています。

ローカルエリアの床屋や美容院は、案外地域情報の口コミ拠点かもしれませんね(笑)。ところで、湊先生との面談の印象はいかがでしたか。

医師としてのキャリアは言うに及ばず、人柄の良さは最初の面談で直感しました。承継後の1カ月間、引継ぎの意味もあって一緒に診察に加わったのですが、地域医療をよく理解されているし、すべて安心してお任せできると確信しました。引継ぎといっても、私から何かを教えたり、伝えようとするのは、年寄りの冷や水のようなものです。

将来的な開業を視野に入れての、診療科の選択

では、湊聡一郎先生からもお話をうかがいます。東京慈恵会医科大学を卒業後、附属の第三病院で研修され、専門は糖尿病・代謝・内分泌内科に進まれたということですね。

(湊聡一郎先生)元々、循環器内科に興味があったのですが、慢性心不全など総合的なアプローチでも回復が困難なケースが少なくなく、重症化を防ぐ初期診療や予防医療の方が性に合っていると考えて、糖尿病・代謝・内分泌内科に進みました。

大学と関連基幹病院での急性期医療に取り組みながら、開業は意識されていたのですか。

代謝・内分泌内科に入局した理由の1つに、いつかは開業という意識はあったように思います。予防医療が本当に活かされるのは、患者さんに身近なクリニックだろうと思っていました。

承継開業は最初から考えていたスタイルでしたか。

最初の半年間は新規開業で検討していたのですが、リスクの軽減も含め、経営基盤が整っていて、理想に近い運営ができるクリニックであれば、承継の方が理にかなっているという考えに切り替えました。

湊先生が実現したかった医療提供において、診療圏がある程度限定されたエリアでの承継という選択肢は正解だったのでしょうか。

都心の駅前で数多くの患者さんを受け入れるのも医院経営の姿なのでしょうか、私は患者さんとのウィットな関係での地域医療をやりたかったのです。そういう意味で、広域な診療圏を対象とした増患よりも、地域の方々に身近な距離感でやりたいと考えていました。

承継に合わせて標榜科に糖尿病内科と甲状腺内科を加えられましたね。そこは、いずれ、湊先生の強みや専門性を発揮するという意図でしょうか。。

そうですね。立地や患者層などを考えると、今まで病院でやってきたことは、結構活かしやすいのではないかと思っています。糖尿病患者さんの場合、薬物療法などで検査数値をコントロールしつつ、いかにQOLを維持していくのかということになるのでしょうが、治療は、ただ元気な時間を延ばすためだけの手段ではありません。病気のリスクを自覚しながらも、自分らしく生きていくことを強調してお伝えするようにしています。

寡黙な前院長に寄せられる地域の信頼

ところで、メディカルトリビューンから「岡村内科医院」の承継情報を得たときの、最初の印象はどうだったのでしょうか。

平塚にはあまり馴染みがなく、どういう生活圏なのかわかりませんでした。ただ、北金目地区という車社会のエリアにあって、敷地内の駐車場がとにかく広いことが目を引きました。都内の自宅からもギリギリ通えそうですし、直感的にいいお話だと思いました。

岡村前院長との面談の印象はいかがでしたか。

第一印象としては、ただ寡黙な方だなと……(笑)。

あまり会話も弾まなかったということしょうか?

笑いが起こるという感じではありませんでした。

(岡村先生)患者さんにも、私の第一印象はあまり良くないみたいですよ(笑)。

(湊先生)それでも、岡村先生は患者さんからは信頼されています。診察室の後ろから見学させていただくと、相変わらず寡黙な先生に対して、患者さんから積極的に話しかけられるのです。引継ぎのときでも、岡村先生を見つけると、患者さんが挨拶をしたり握手を求めたりという場面に多く接し、本当に慕われているのだなということを実感しました。

岡村先生の診察スタイルから学ばれた点は何でしょう。

大学病院勤務でも外来が好きだったのですが、岡村内科医院を継いで変わったことは、「患者さんと触れ合うのがいい」という岡村先生からの助言です。岡村先生に倣い、私も基本的にすべての患者さんの血圧を測るようにしていますし、要所要所で胸の音を聞いたり、脚に触れるなど、診察+アルファに気を配るように心がけています。

(岡村先生)湊先生の評価は長い目で見てもらわないと、そんなにすぐに結果は出ませんよ。だけど先ほど申し上げた通り、良い印象を持たれた患者さんが多いということで、私は一安心しています。

承継後の診療方針として、岡村前院長のどこを踏襲して、どの部分に湊先生らしさや独自性を発揮しようとお考えですか。

かかりつけ医として、患者さんを全人的に診て評価し、治療に責任を持つことで信用を築き上げられた岡村先生のスタイルは確実に踏襲していきたいと思っています。自分らしさを出していくというのは、患者さんとの信頼関係が実感できてからだと思いますが、専門はホルモンと生活習慣病で、岡村先生の築かれた礎の延長線にあるものですから、基本的に同じ方向性や精神性をもって診療に当たっていきたいと思っています。

岡村内科医院の経営を、さらに伸ばせる可能性はありますか。

おかげ様で、患者数を減らすことなく運営できていますので、あとは自院内でできる検査を増やすのが、一番自然な形かなと考えています。

(岡村先生)人口減の平塚市のなかで、北金目地区は人口が増えているのです。住宅公団が土地を買って、どんどん宅地造成をしていますから、湊先生にはラッキーなことかもしれません。

ということは、さらなる増患も期待できる地域ということですね。そうなると、施設の建替えなどの可能性も見えてきますが

(湊先生)私としては、引き続き地域のかかりつけ医でありたいと思っていますから、私でできる守備範囲を少し広げようかなという思いがあるだけで、施設に大きく手を加える考えは、いまはありません。ただ、幸い駐車場に余裕がありますから、内科と親和性の高い診療科の医師を招いて、2診、3診で運営することも、地域医療需要に応える方策の1つかなと思っています。

事業承継から2カ月目となりました。このままやっていけるという手応えのようなものは感じられますか。

手応えといえるかどうか。5月に入って再診患者さんが増えていますが、皆さん予約を守っていただけていますし、初診よりも打ち解けた会話ができていますので、今後も定期的に来ていただけそうだと感じています。

(岡村先生)それが1番なんです!

最後に、今回の事業承継において、メディカルトリビューン、日本医業総研のサポートについて、両先生からご意見をいただけますか。

(岡村先生)申し上げた通り、最初に紹介を受けた3人が不調に終わり、メディカルトリビューンにお願いした4人目にして最高の先生をご紹介いただきました。サポートの評価は、そこに尽きます。

(湊先生)事業承継はお金だけでなく、さまざまな権利関係も関わりますので、公平な第三者に加わっていただかないと絶対にダメだと思っていました。日本医業総研の田村さんには難しい調整もあったかと思いますが、そこをしっかりと押さえていただけたので、お任せして良かったと思っています。

承継実務を担当した田村さんからも話を聞きたいと思います。今回の岡村内科医院の事業承継が成功したことの要因はどこにありますか。

(田村弘道/日本医業総研)一番は、言うまでもなく岡村、湊両先生の人柄の素晴らしさです。湊先生もおっしゃられましたが、岡村先生は本当に寡黙でいらっしゃいました。最初は気安く話のできる雰囲気ではなかったのですが、かといって冷たくあしらわれるわけでもない。最低限必要なコミュニケーションのなかにあっても、私どもコンサルタントの立場を認めていただける言葉をいただき、私としては前向きな気持ちで関わらせていただくことができました。湊先生は、先ほどの床屋での評判通りの優しい方で、承継条件の交渉においても常に折り目正しく、レスポンス良くご対応いただきました。そのベースにあったのは、両先生がそれぞれに相手を尊重し認め合うという姿勢です。今年に入って、湊先生と、岡村先生のご息女やスタッフを交えたコミュニケーションが頻繁にあり、承継についての意見交換がなされました。現場スタッフの積極的な関与というのはとても珍しいケースなのですが、逆に私は今回の承継が上手く運ぶことを確信しました。

Profile

前理事長・院長 岡村雅生 先生

医学博士

1965年 群馬大学医学部 卒業

1966年 群馬大学医学部病理学部専攻生、新井胃腸病院内科、医師免許取得

1970年 伊勢崎福島病院 内科

1976年 医学博士修得、岡村内科医院 開設

2019年 医療法人雅量会 岡村内科医院 理事長・院長就任

理事長・院長 湊聡一郎 先生

日本内科学会 認定内科医

日本糖尿病学会 糖尿病専門医

日本医師会 認定産業医

2014年 東京慈恵会医科大学 卒業、東京慈恵会医科大学附属第三病院

2016年 東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科 入局

2017年 富山市立中央病院

2019年 東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科 助教

2025年 医療法人雅量会 岡村内科医院承継 理事長・院長就任